Apenas terminé de ver el documental The Social Dilemma me dispuse a reducir el tiempo que paso en mi celular. Por trabajo no puedo desconectarme por completo, ya que hoy en día parte de mis responsabilidades consiste en pasar algo de tiempo en Instagram subiendo posts y respondiendo mensajes, y en Whatsapp coordinándome en algunas tareas. Pero en mi propio tiempo también me meto (a Instagram sobre todo) para buscar referentes, enterarme de ciertas conversaciones globales y ver fotos estéticamente agradables para supuestamente despejar la mente. A veces incluso abro la aplicación inconscientemente, y me quedo scrolling por unos minutos que luego se convierten en media hora, una hora.

Y eso que no me considero apegada a mi teléfono, mucho menos a las redes. Supongo que ahí está el reto real de reducir el tiempo en pantalla para mí: la necesidad es evidente pero es más difícil de lo que parece. No porque sea una adicta reconocida, sino porque creo que paso menos tiempo en mi celular de lo que en realidad paso.

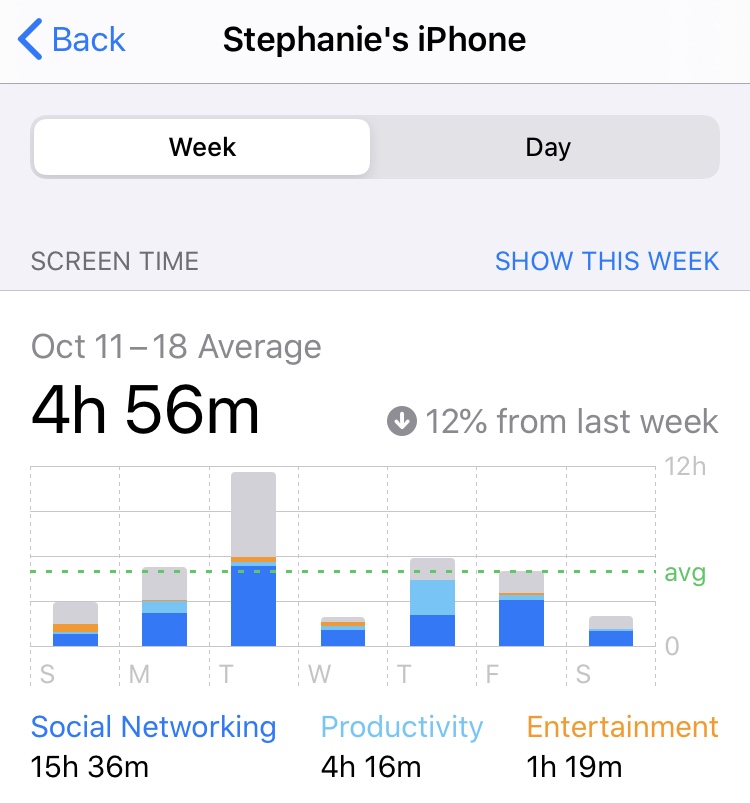

Pero no se puede enmendar un problema que no se reconoce. Si me hubieran preguntado mi estimación de mi tiempo en pantalla a principios de este mes, habría dicho que le dedico dos horas diarias a estar en mi celular. Me llevé una sorpresa enorme cuando vi que estaba pasando más del doble de tiempo en el teléfono a diario. Es decir, en promedio, una quinta parte de cada día he estado ahí, conectada, consumiendo contenido que probablemente no necesito, me hace sentir bien o voy a recordar.

Este mes intenté reducir mi tiempo en pantalla no tanto como una meta medible, sino para tomar inventario de cómo invierto mi tiempo a diario. Esos momentos de no hacer mucho frente a la pantalla, que parecen inofensivos, en realidad son impedimentos para una desconexión real. Sé que no hacer nada es necesario y que estar constantemente conectados es una noción inventada del sistema actual para monetizar nuestra atención incluso durante el tiempo libre.

Mi primera estrategia fue crear una barrera física. En lugar de dejar mi celular sobre el velador, empecé a guardarlo en un cajón antes de irme a dormir para evitar usarlo justo antes de acostarme y justo después de despertarme. Al principio abría los ojos en la mañana pensando en revisar mi correo y Whatsapp por costumbre. Predeciblemente, al no tener los ojos pegados a una pantalla a primera hora de la mañana, me empecé a fijar más en el frío del aire, en el color del cielo en la ventana, en la anticipación por ir a prepararme un café. Otras veces –quizás en días más estresantes– sentía una compulsión más fuerte por revisar mi celular. Así que reemplacé ese apremio con un libro, para intentar leer un par de páginas en la mañana antes de conectarme al trabajo. Por suerte ha estado funcionando. Ahora me tomo el café de la mañana con más calma, y alcanzo a leer al menos un par de páginas en vez de empezar frenéticamente el día.

En las noches me cuesta más. A veces estoy leyendo mientras mi celular ya está guardado en el cajón, y pienso en si acaso me habrán respondido un cierto correo, si tendré alguna notificación pendiente. Cuando estoy con la mente muy inquieta, me levanto y lo saco para revisarlo brevemente y volver a meterlo en el cajón de una vez por todas hasta el día siguiente. Pero no se me escapa que pienso en mi celular más de lo que querría.

Una segunda estrategia fue apagar las notificaciones. Antes las tenía activadas para todo, de manera que apenas escuchaba mi celular podía meterme inmediatamente a revisar cualquier novedad. Esto probablemente nace de ese deseo inherente de eficiencia y productividad del que quiero distanciarme. De hecho una de las grandes recomendaciones de los expertos entrevistados en The Social Dilemma es apagar las notificaciones, ya que han sido creadas específicamente para extender el tiempo en pantalla y captar constantemente la atención del usuario.

Apagarlas me ha resultado bien. Por trabajo tengo prendidas las de Whatsapp e Instagram, pero ya no las veo en mi pantalla principal ni las recibo con sonidos, sino solamente mediante la burbuja roja que se posa sobre la esquina de cada app. Sirve que me avise que hay novedades ahí, pero no me presiona a atenderlas cuanto antes con alertas que fingen máxima urgencia.

Mi última estrategia fue intentar crear una zona libre de pantallas en mi casa, que se la designé a mi mesa de comedor. En compañía de otras personas ignorar el celular es muy fácil y lo hago naturalmente, pero durante la semana casi siempre desayuno y almuerzo sola, por lo que mi celular se había empezado a colar en mis comidas. Al empezar a dejarlo en el escritorio mientras como, noté que muchas veces terminaba por trabajar en esos microperiodos en que debería haber estado enfocada en disfrutar la comida y el momento aunque estuviera sola. Como decía, el tiempo en pantalla tiene su maña, porque parece inocente, voluntario y poco invasivo, y se disfraza de distracción.

Hay veces que sí escucho un audiolibro o podcast mientras estoy en la cocina, pero intento centrar mi atención en lo que estoy haciendo en el presente. La regla que pretendo mantener es que el celular no esté nunca en las inmediaciones del comedor ni a la vista durante una comida. El resto se vale. Y ha estado funcionando.

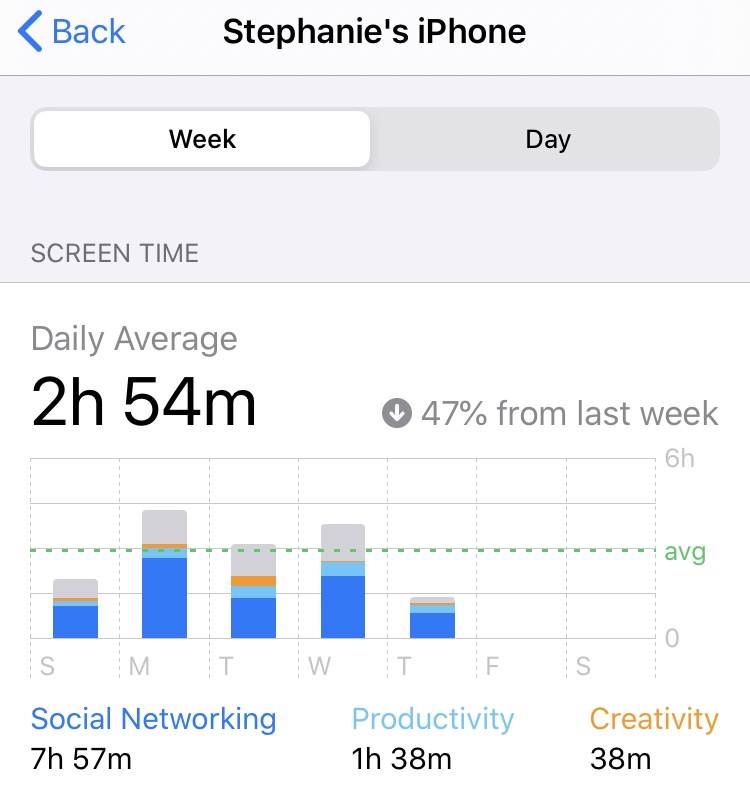

Con estas tres estrategias, poco a poco mi tiempo en pantalla ha ido bajando:

Espero seguir reduciéndolo a su mínima expresión. Es decir, usar mi celular para cumplir con las tareas de trabajo y estar en contacto con amigos y familiares, pero desasociarlo en lo posible de mi tiempo libre. La clave, supongo, es tomar stock de los comportamientos inconscientes, de los lugares y actividades a los que destinamos nuestra atención cuando aparece un tiempo muerto.

No sé si existe una forma viable de tener una relación sana con las redes o el celular. Mis amigas que empiezan esa búsqueda usualmente terminan por borrar sus aplicaciones. Aunque por ahora es irreal, mi sueño es una fantasía tipo Walden, de autoextracción total sin tecnología digital, al menos por un tiempo.